ゆかいな表現

「たとえば、夏目漱石の文字で文学作品を組む。あるいは、正岡子規の文字で詩集や歌集を組む。そんなことができたら、実にゆかいだ」

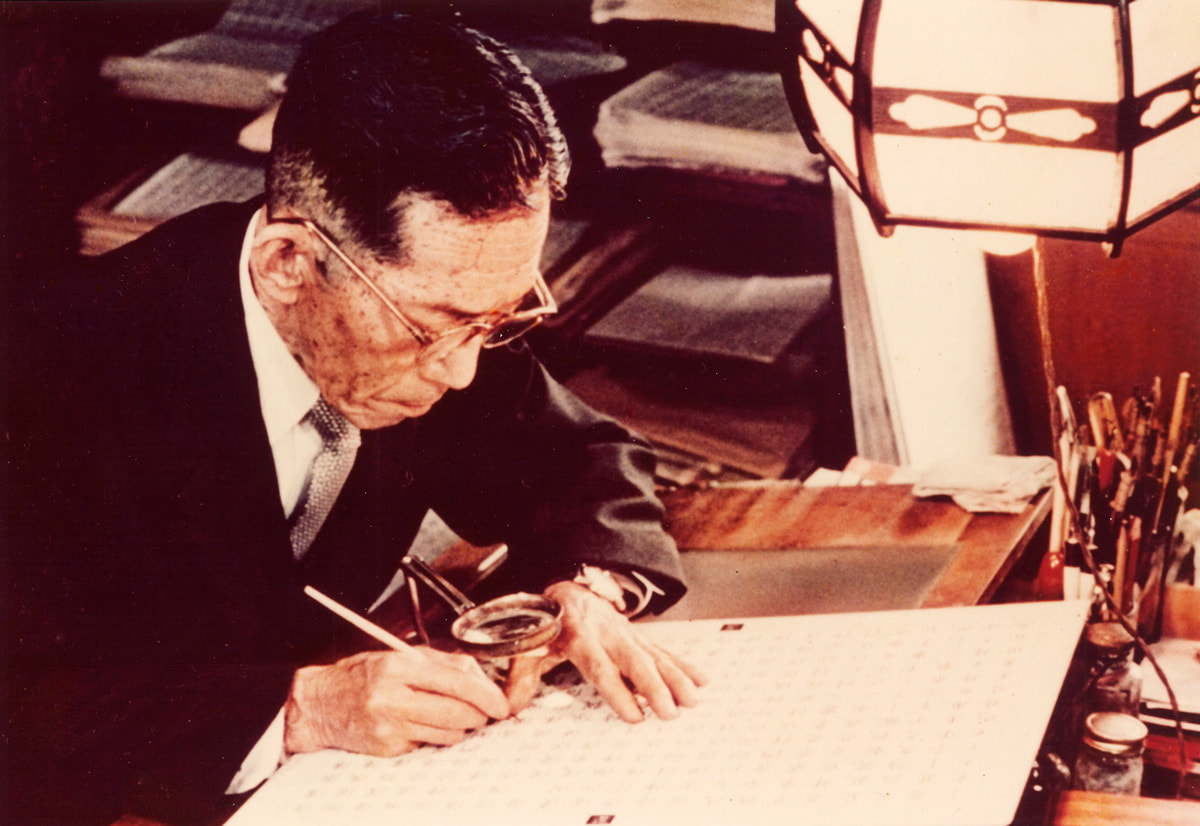

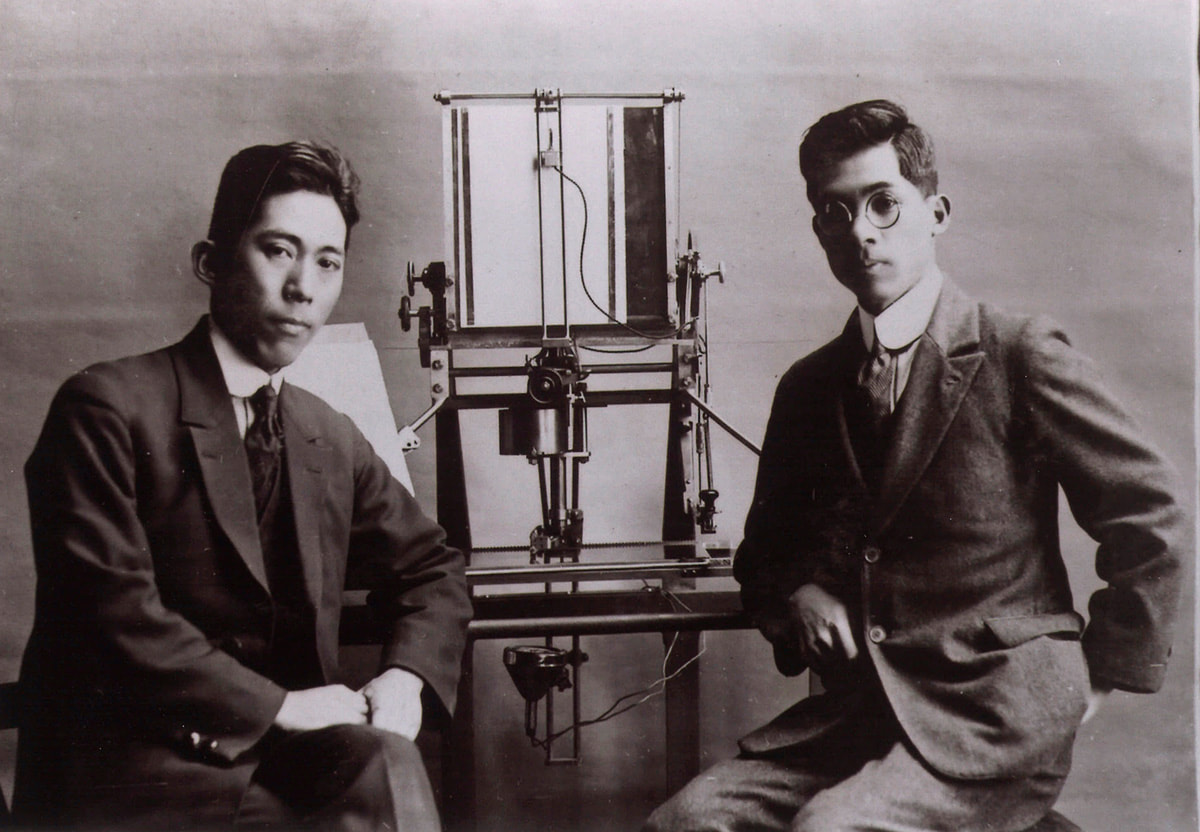

写研創業者の石井茂吉は、その黎明期にこんな夢をくりかえし語り、「書体の種類を豊富にしたい」と話した。1924年7月24日、森澤信夫とともに邦文写真植字機の特許を出願し、その開発に取り組みはじめてしばらくしてからのことだ。石井茂吉にとって写真植字機は「文字による豊かな表現をかなえる」機械だった。

文芸書や科学書、芸術書など、書物の内容は幅広い。大正~昭和初期にかけて、豊富な書体をそろえ、各分野の書物に合うものを自由に使いこなしている海外の出版物にふれていた石井茂吉には、明朝体一本やりの日本の出版物は味気なく見えていた。文字と文字盤の研究に取り組みながら、石井茂吉は写真植字機がなしうること――それは、「活字を使わない印刷」という技術的な変化だけでなく、むしろ本質的に大切なのは「文字のデザインを豊富にすることによって、日本語の表現をより豊かにできること」なのだと気がついていた。

鉛の重さからの解放

100年前に石井茂吉と森澤信夫が邦文写真植字機の開発に取り組みはじめた大正時代末ごろ、書籍をはじめとする日本の印刷物の数々は、おもに鉛の金属活字をもちいた活版印刷でつくられていた。

日本語は、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字や記号といった成り立ちの異なる文字を併用し、日常的にもちいられる文字だけでも数千字から1万字以上が必要な言語だ。当時の活版印刷であらたな書体をつくろうとおもえば、まずは必要なすべての文字、大きさ、太さ、種字を、種字彫刻師と呼ばれる職人が1本1本、原寸大・鏡文字で手彫りしなくてはならなかった(その種字から型をとり、金属活字を量産するための型=母型を製造した)。

戦後は母型彫刻機(ベントン彫刻機)の国産機が普及し、種字彫刻の代わりに約5cm角の大きさ、左右正向きで紙に原字を書けばよくなったが、母型自体はすべての文字、大きさでモノとしてそろえる必要があった。

だから活版印刷においてあたらしい書体をつくるということは、たいへんな時間と費用がかかることだったのだ。よほどの資金と覚悟がなければ、そうそう取り組めることではなかった。

こうした状況を一変させたのが、邦文写真植字機だった。写真植字機の登場によって、紙に書いた原字から字母となる文字盤をつくり、その1枚の文字盤から機械のレンズで文字の大小が変えられるようになった。大小だけではない。長体や平体、斜体といったデザインの変化もつけられるようになった。書籍を印刷しようと思えば何万本、何十万本の金属活字がモノとして必要となる活版印刷に対し、ガラス板でつくる文字盤は、書体を増やしても保管場所をそれほどとらない。写真植字機の登場は、日本語組版を鉛の重さから解放し、あたらしい書体の誕生をうながしたできごとだった。

吹き込んだ新風

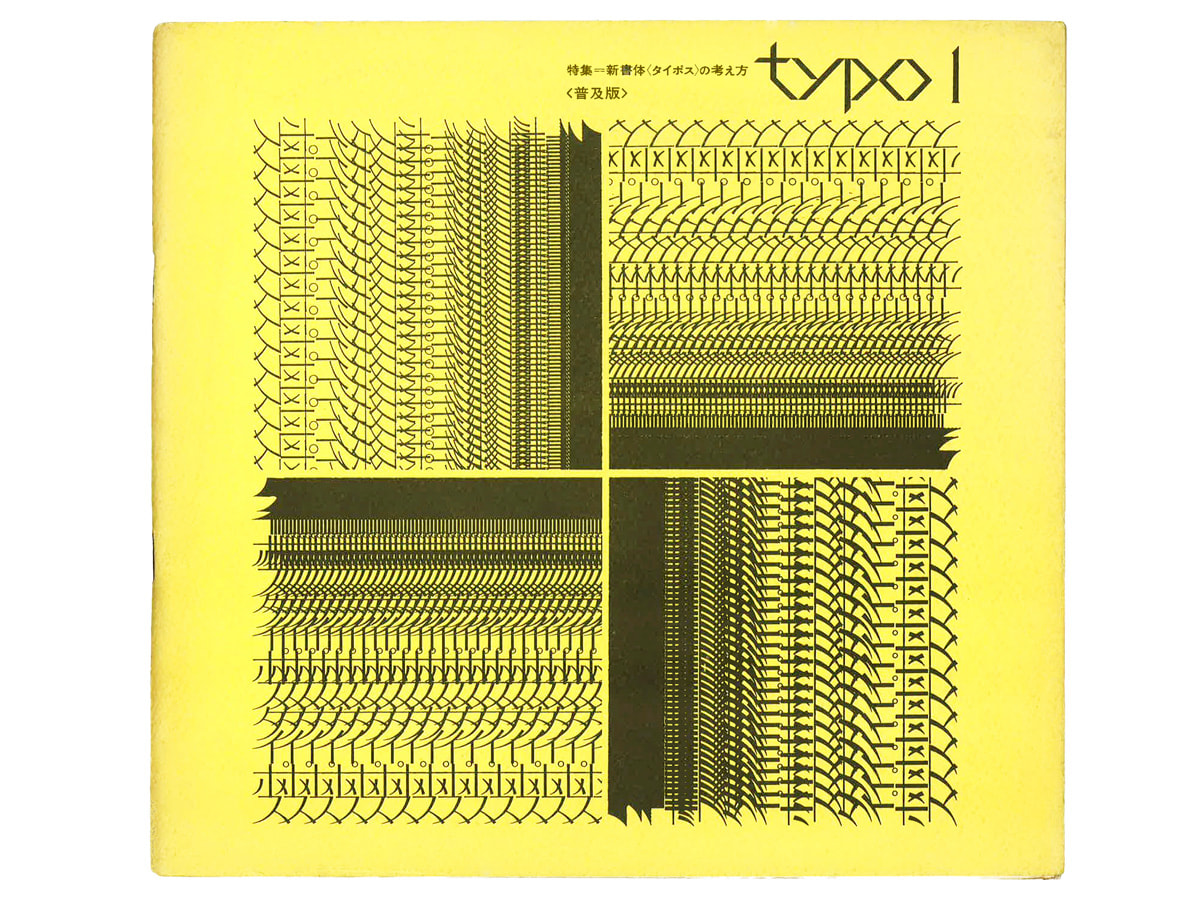

1969年、象徴的な書体の文字盤が写研から発売された。仮名書体「タイポス」だ。桑山弥三郎、伊藤勝一、長田克巳、林隆男の4人によるグループ・タイポがデザインした書体だった。日本語の基本書体である明朝体とゴシック体のどちらでもない、その中間を目指してつくられたニュースタイルの書体である。

タイポスは、文字の骨格そのものが従来の書体とは違った。フトコロを大きくし、仮名特有の毛筆の流れを可能なかぎりなくして、幾何学化が図られた。仮名の曲線をできるだけ水平垂直に近づけ、視線をスムーズに移動できるようにデザインされた。明朝体のようなウロコはなく、かといってゴシック体のように線幅が均一でもなかった。既存書体の枠を大きく打ち破ったタイポスの登場は、「活字は専門の職人がつくるもの」が常識だった時代に、「デザイナーが書体をデザインする」というあたらしい風を吹き込んだ。

時代は、さまざまなデザインの新書体を求めはじめていた。「デザイナーが書体をデザインする」という、いまではあたりまえになった概念を、自らのあたらしいデザインとともに打ち出したタイポスの登場は、そんな流れを一気に後押しした。

あたらしい才能の発掘を目指して

この動きと呼応するように始まったのが「石井賞創作タイプフェイス・コンテスト」だ。写研は1969年6月、書体デザインのコンテストをおこなうことを発表した。創業者の石井茂吉は1963年に亡くなり、三女の石井裕子が二代目の社長となっていた。第1回の募集要項には、こう書かれている。

〈写研は石井茂吉の遺志をつぎ、文字印刷を通じて日本文化に貢献しようと考えておりますが、この現状を打破するため創作タイプフェイス・コンテストを企画しました〉

〈このコンテストは埋もれたタイプフェイス・デザイナーの発掘と若い人々の文字に対する関心をたかめ、新しいスタイルのタイプフェイス・デザイン発表のチャンスを与えるために実施されるものです〉

「はたしてどれだけの人が応募してくれるのだろうか」。写研のそんな心配をよそに、締め切りの1970年1月末までに全118点の応募があった。そのなかから記念すべき第1回の第1位に輝いたのは、中村征宏の「細丸ゴシック」。のちに一世を風靡する「ナール」である。

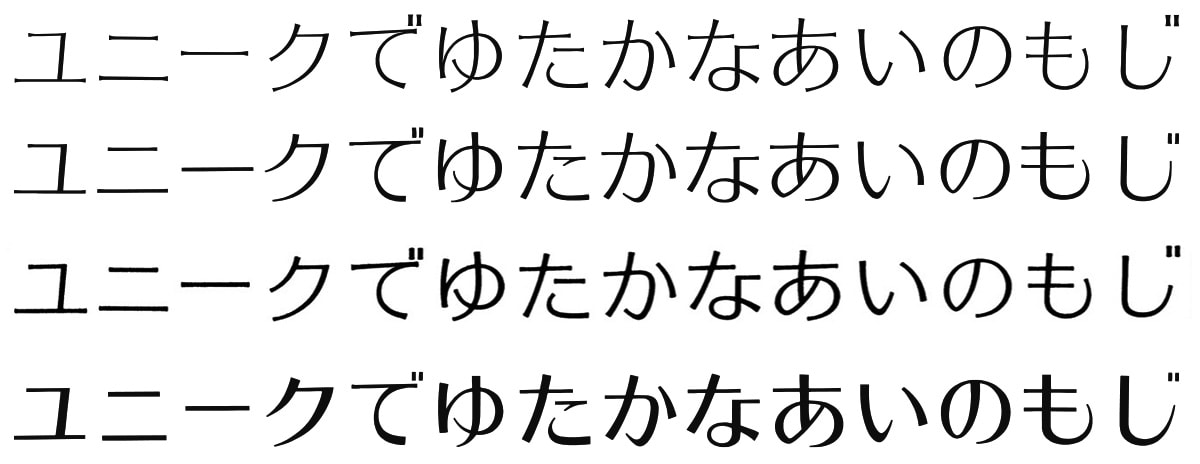

ナールの登場は、それまでの書体の既成概念を突き崩した。従来使われていた、フトコロの締まったクラシックなスタイルの丸ゴシックに対し、ナールは正方形の字面いっぱいに描かれた丸ゴシックだった。これほどフトコロが広く明るい表情の書体は、活字にも写植にも、それまでなかった。鮮烈な印象とともに発売されたナールは、またたく間に雑誌、新聞の見出しや広告、ポスターのキャッチフレーズに使われるようになり、はてはテレビ字幕、道路標識などにまで広がって、見ない日はないほどの人気書体となった。

おりしも『anan』(平凡出版/現:マガジンハウス 、1970年創刊)や『non-no』(集英社、1971年創刊)といったファッション誌の創刊が相次いだ時期。斬新でビジュアルな誌面のなかで、従来の明朝体やゴシック体とは違う表情をもつタイポスやナールといった書体が活き活きと使われ、それはやがて「新書体ブーム」を引き起こした。写植機の性能も上がり、グラフィックデザイナーが広告やポスター、雑誌誌面に写植をもちいるようになった。

「石井賞創作タイプフェイス・コンテスト」からは、つぎつぎとあたらしい書体が誕生した。線を重ね、食いこませることで極太ウエイトを実現した太丸ゴシック「スーボ」(鈴木勉、第2回1位受賞作、1974年発売)、刀のように鋭く瀟洒な斜体「スーシャ」(鈴木勉、第3回1位受賞作、1979年発売)、紡錘型の斜線で構成された唯一無二のデザインをもつ「ボカッシイG」 (今田欣一、第7回1位受賞作、1983年発売)……。

コンテストから生まれた書体のほかにも、モダンな表情の本文書体「本蘭明朝体(本蘭明朝L)」 (橋本和夫、1975年発売)が写研社内で制作された。モダンゴシックの新書体「ゴナ」が中村征宏のデザインで登場したのが1975年。超極太角ゴシック体として一番太いウエイトのUからスタートしたゴナは、力強さのなかに親しみとやわらかさを併せ持つその魅力から、ゆるぎのない大人気書体となり、やがて全12書体の大ファミリーへと展開されて、タイトルから本文までに対応する書体となった。

写研からさまざまな書体が誕生するのを見て、他業界からも優秀な書体デザインが持ちこまれるようになった。印章の文字から生まれた淡古印(井上淡斎、1979年発売)、描き文字から生まれた「イナブラシュ」「イダシェ」「イナクズレ」(いずれも稲田茂、1982年、1984年、1989年発売)など……、その枚挙にはいとまがない。

1970年代から1990年代にかけて、幅広いデザインの書体が生まれた。石井茂吉の手による「石井書体」という優れたスタンダード書体からはじまった写研は、多種多様な書体をつぎつぎと生み出す企業へと姿を変えた。

現代につながる豊かな土壌

写真植字の登場がもたらしたのは、単にあたらしい機械、技術の誕生だけではない。現在、わたしたちをとりまくデジタルフォントは、実に豊富だ。かつて金属活字であたらしい書体を生み出すことが大きな壁であった日本において、こうした多彩な書体をつぎつぎに生み出し、現代の豊かな書体デザイン文化へとつながる土壌をつくったのは、ほかならぬ写真植字だった。

そして2024年。かつて写真植字の多書体化を牽引した写研の書体が、最初の「邦文写真植字機」特許出願から100年を経たいま、デジタルフォントとしてよみがえる。それも、石井茂吉の盟友でありライバルであった、森澤信夫が起こしたモリサワとの共同プロジェクトで。

かつて写研書体に慣れ親しんだ人々だけでなく、これから初めて写研書体に出会う人々によって、またあたらしい表現が生み出されていくだろう。それこそが、石井茂吉が夢に描いていた未来だったのではないか。