私は、写研に30数年(1959年・昭和34年~1995年・平成7年)在職し、文字部原字課で写植文字のデザイン・文字の監修などを担当した。

写植機・写植書体が活字組版を凌駕するほどの最盛期に在職したなかでのエピソードなどを思い出せるままに記述する。

1. 写植機発明100周年で思うこと

写真植字機研究所(現・写研)に入社した1959年当時は、写植の知識は皆無に近く、印刷関連図書に掲載された写真を応用した文字組版の「写真植字機」を知り、写植機による文字デザインの多様化を認識したほどのものである。

当時は、写植機・写植書体共に世間一般に知れ渡ったものではなく、一部の出版分野で活用されていたが、印刷は活字による活版印刷が常識であった。テーマに、1cmのグラフ用紙にシャーペンで1字の上下左右を大きめに文字を書いていきました。それがのちのナール体です。

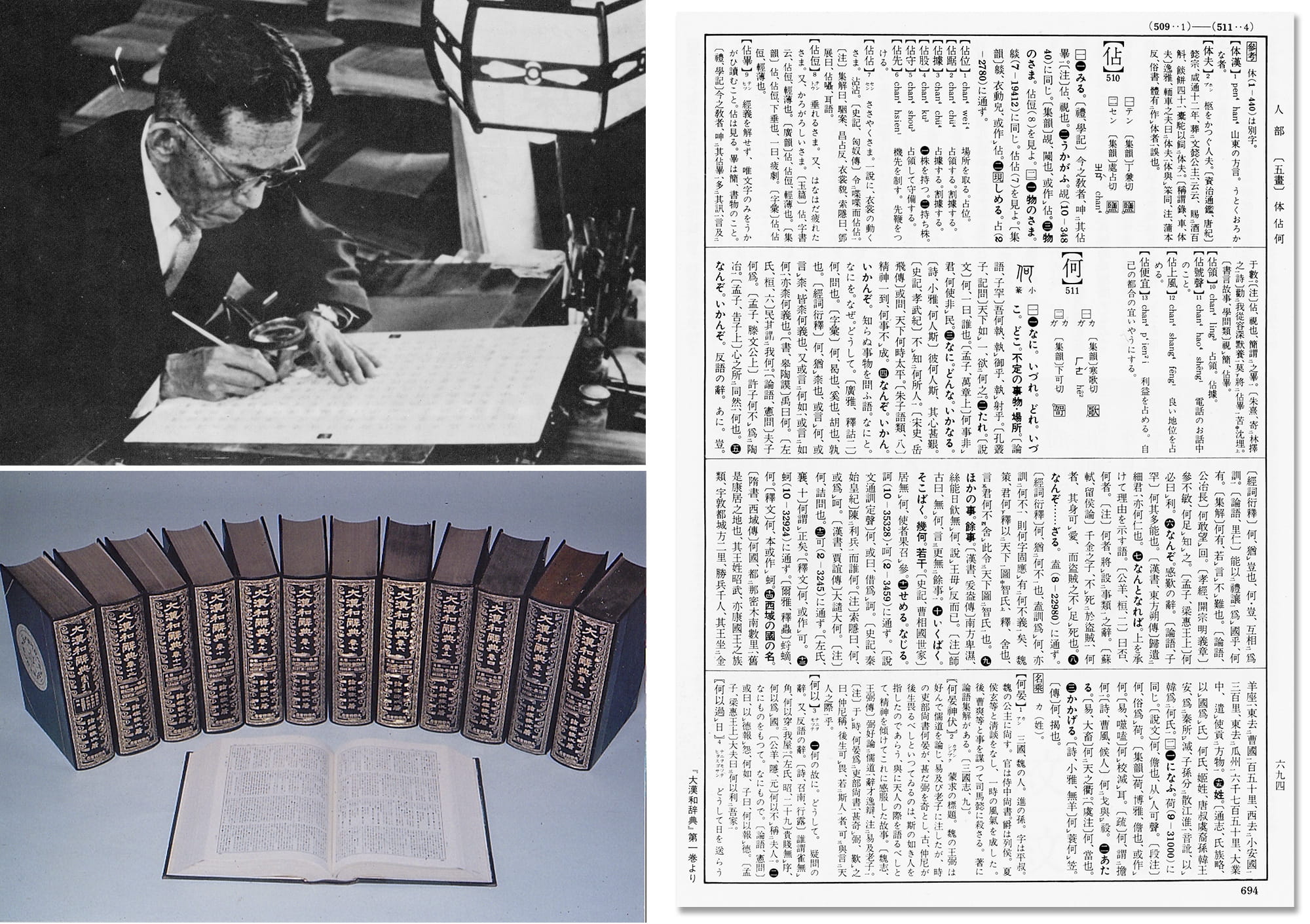

石井茂吉先生は写植機の開発に意を注がれるなか、出力される写植文字の品質に傾注され、大修館書店『大漢和辞典』に掲載されている約5万字になる「石井明朝体」を開発された。

石井書体は文字の持つ趣をデザインされ、グラフィックデザインの文字組に効果を発揮し、写植書体の使用が広がるにつれて、写植が文字組版へと拡張がなされていき、活字組版から写植組版への拡大が図られた。写植機の普及を通じて得られる写植書体での文字印刷組版の多様化を目標に、写植機と石井書体を写植の両輪として精魂を込められ開発されたものと考える。

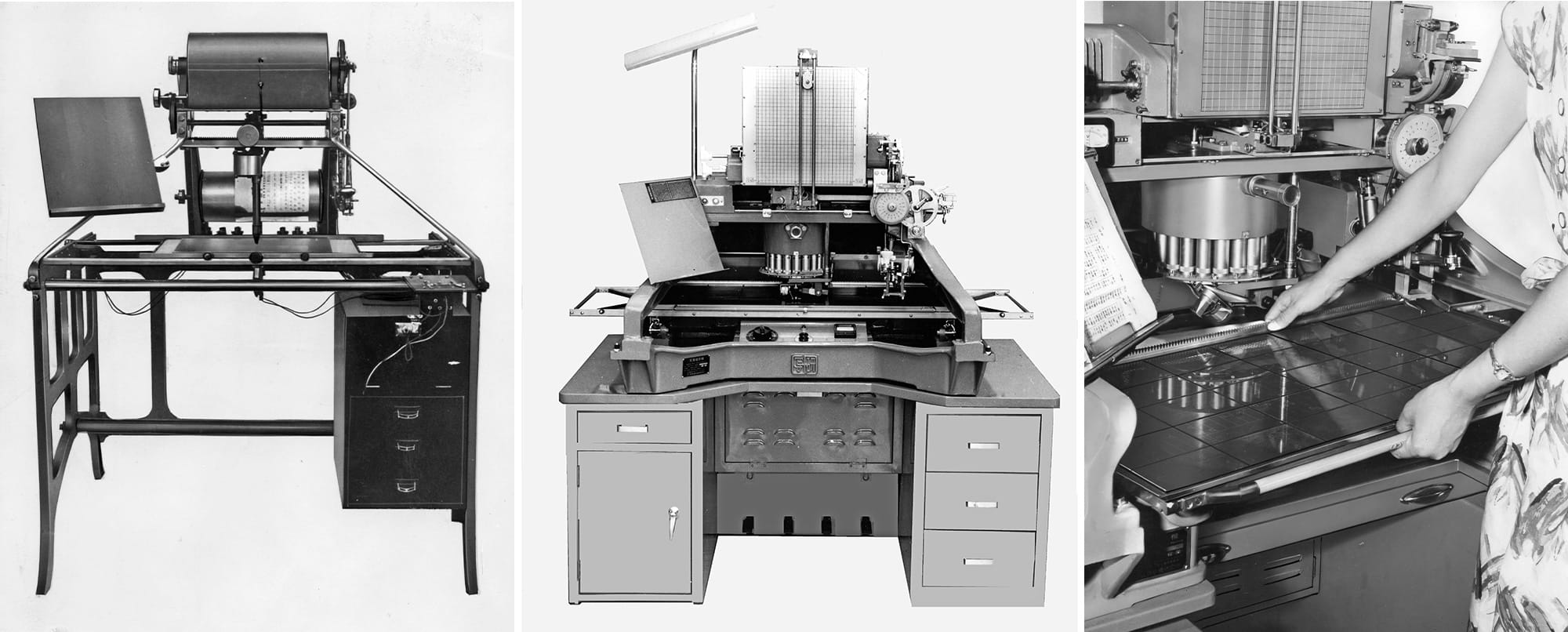

写植機も手動機・全自動機などの新機種が開発され、写植が文字組版の重要な位置を占めるようになるが、時を経て文字組版はデジタルフォントに移行した。そして、写植が残した文字組版に関連するシステムや写植書体を開発した人材がデジタルフォント時代に文字デザインの先駆的な役割を果たしている。写植機発明100周年の金字塔である。

2. 石井茂吉先生と石井書体

石井茂吉先生に最初にお会いした印象は、明治の人格者の風貌を備えたお方であった。「至誠通天」を座右の銘にされて、写植機の発明当初はメカニックの改良に没頭されていたのでしょうが、その後は文字組版の分野に心血を注がれていたと思う。

石井書体は、小さい文字に特徴はあるが、拡大した文字には書体特徴の真価が発揮される。文字に勢いがあり、趣が幾何的でなく手書き風の優雅さが醸し出される。『大漢和辞典』に掲載される石井明朝をはじめ、これらの書体開発の功績で、のちに菊池寛賞を受賞されるなど、写植書体の認知度が高まっていく。写植機で出力される最適な文字が、いわゆる石井書体であり、写植書体と称される文字である。

私が、最初に写植書体のデザインを担当したのは石井宋朝体である。

概念的に持っている宋朝体の書体イメージは、竹筆で描くシャープな書体と認識していたが、デザインした宋朝は、長宋朝体のシャープでスマートな文字である。文字制作を始めた当初は長宋朝体のイメージに戸惑いがちであったが、文字のスケッチをして書体に馴染むことに専心した。とにかく文字制作を始める。

石井茂吉先生に、制作した石井宋朝体の文字を監修の為にお持ちすると、手を止めてしばらく眺めておられます。

30分~終日……やっと「あー、うん」の一言の評価です。

文字デザインの経験の浅い者にとっては理解のしがたいもので、当時は〈技術は先輩の姿を見て覚える〉が通例であった。先生の評価を一言も聞き逃さないように神経をとがらせる。それも技能・技術の一つである。

石井茂吉先生の文字の評価では、「字形は手足が伸び勢いのある文字、文字を構成する筆法(エレメント)は幾何学的に描いたのではなく、毛筆風で優雅な味わいを持つ」ことが求められる。

「いいね進めてください」。評価後のこの言葉の重さは計り知れない。

その後、60数年を経た現在もいまだに弟子の心境である。

3.写植による文字組版の合理化

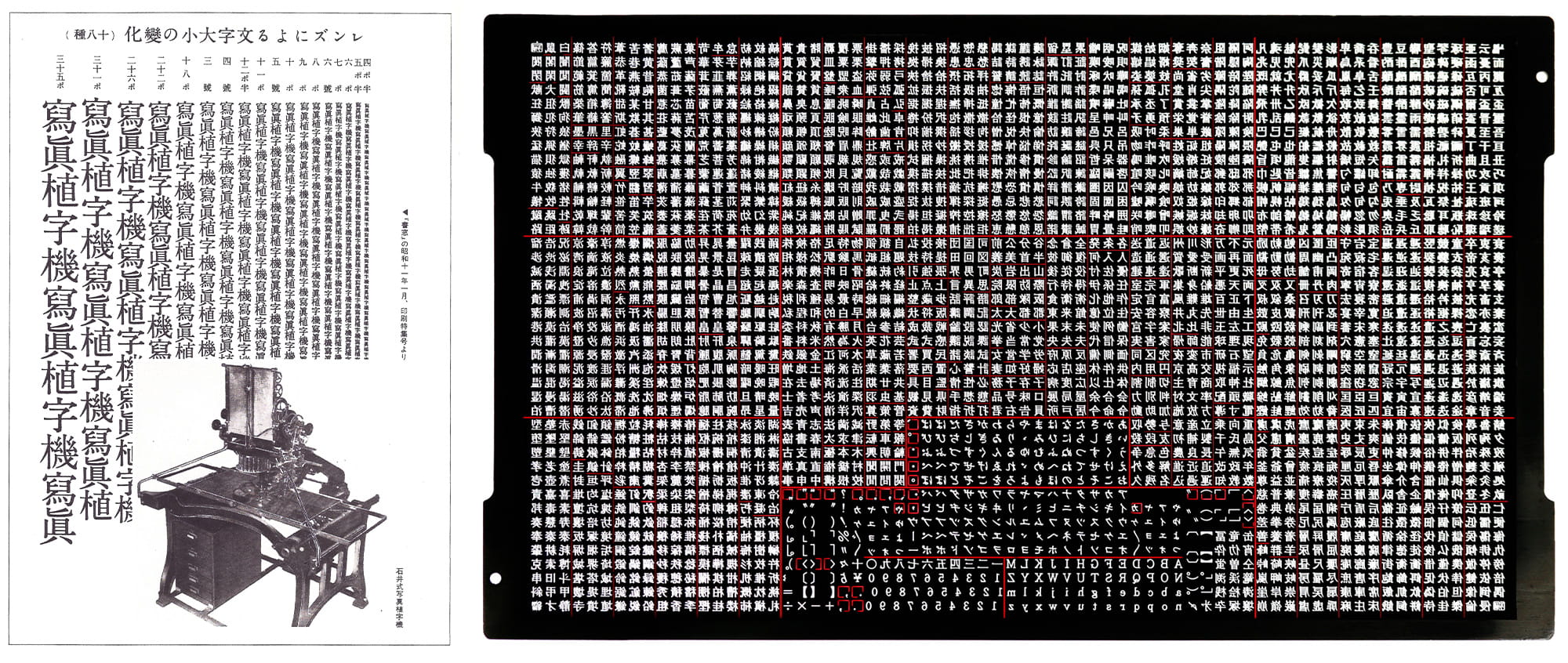

文字盤から選択した文字(4.25mm=17Q相当)を任意の文字サイズに変換するのは装置されたレンズである。

レンズは活字の大きさに相当する文字を決定し、文字のシャープさなどの品質を左右するもので、本文組の小さい文字の級数から、見出しの大きい級数を再現する多種類のレンズであり、設計開発は石井茂吉先生の計り知れないご苦労のものと考える。

レンズを通過した文字はシャッターが切られるとマガジンに入った感光材に印字される。文字は、1歯=1/4㎜(0.25㎜)単位で移動する。写植では文字の大きさ・文字組版の任意性・多種の文字書体を駆使して、多彩なレイアウトの印刷が可能になる。

写植機の発明当初は、文字の品質や文字盤・文字サイズを決めるレンズ・感光材などのメカニックの改良に研鑽されていたが、写植機の精度が向上するとともに、後年は写植に最適の石井書体の分野に心血を注がれている。

写植機は、文字の入力から文字組版の版下を作成し、印刷物が得られるシステムであり、その合理化された写植機は各種の精密な部分品から構成された機種であった。

4. 「本蘭明朝」の制作

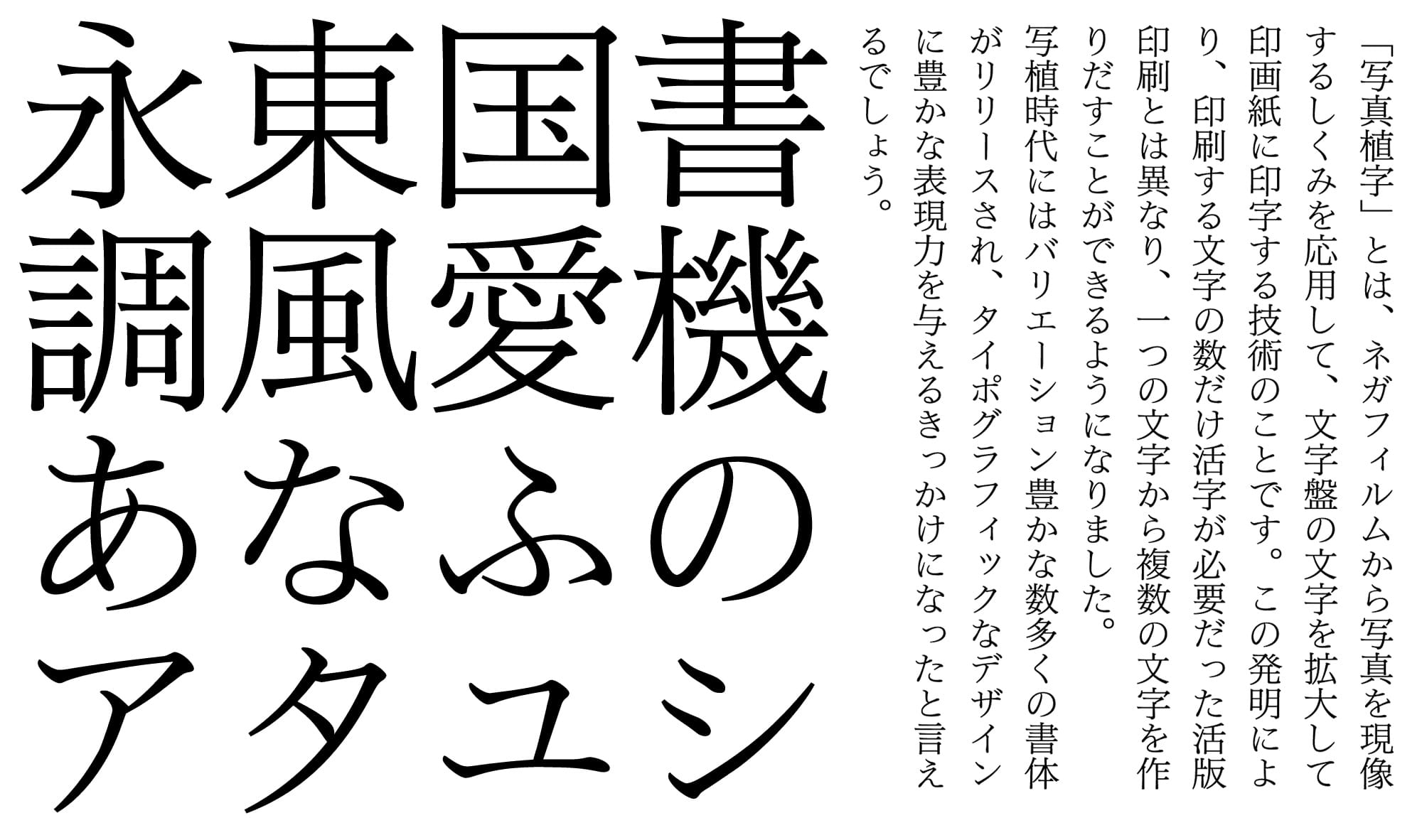

ユニークで多様性のある写植書体がグラフィックデザインなどの分野で使用され、写植組版の普及が進むなか、全自動機写植機で本文組版が出力される写植書体として「本蘭明朝」を開発した。

本蘭明朝の開発に際しては、写植の本文組版とはどのようなものかを再検討する。活字組版は歴史があり、ほぼ完成形として各方面で実績があるが、活字の原字を写植機で出力すると満足な結果が得られない。文字は出力する媒体と文字書体デザインに関係があり、写植機での本文文字の開発は挑戦である。文字の字形・エレメント・太さ・大きさ・並びなどの本文組版の文字の基本を追求したものである。

活字は「空気か水のようなものである」と文字デザインを始めた際に教わった太佐源三氏の言である。写植での本文用本蘭明朝の評価は如何に。

5.文字を監修するということ

文字を監修することは困難なことである。

制作された文字の受け入れの評価監修(約1万字)と、監修結果を回答することである。

文字の品質には、数値・図形で説明できることと、官能的な感じで説明が必要なことがある。

写植に対応する文字には、一文字の品質と文字の集合による整合性がある。制作を始めてからの長期間、文字の品質・雰囲気が不変の安定性で制作されることが必要であるが、制作者も受け入れ側にも普遍性を求められるため、その責務の重さには計り知れないものがある。

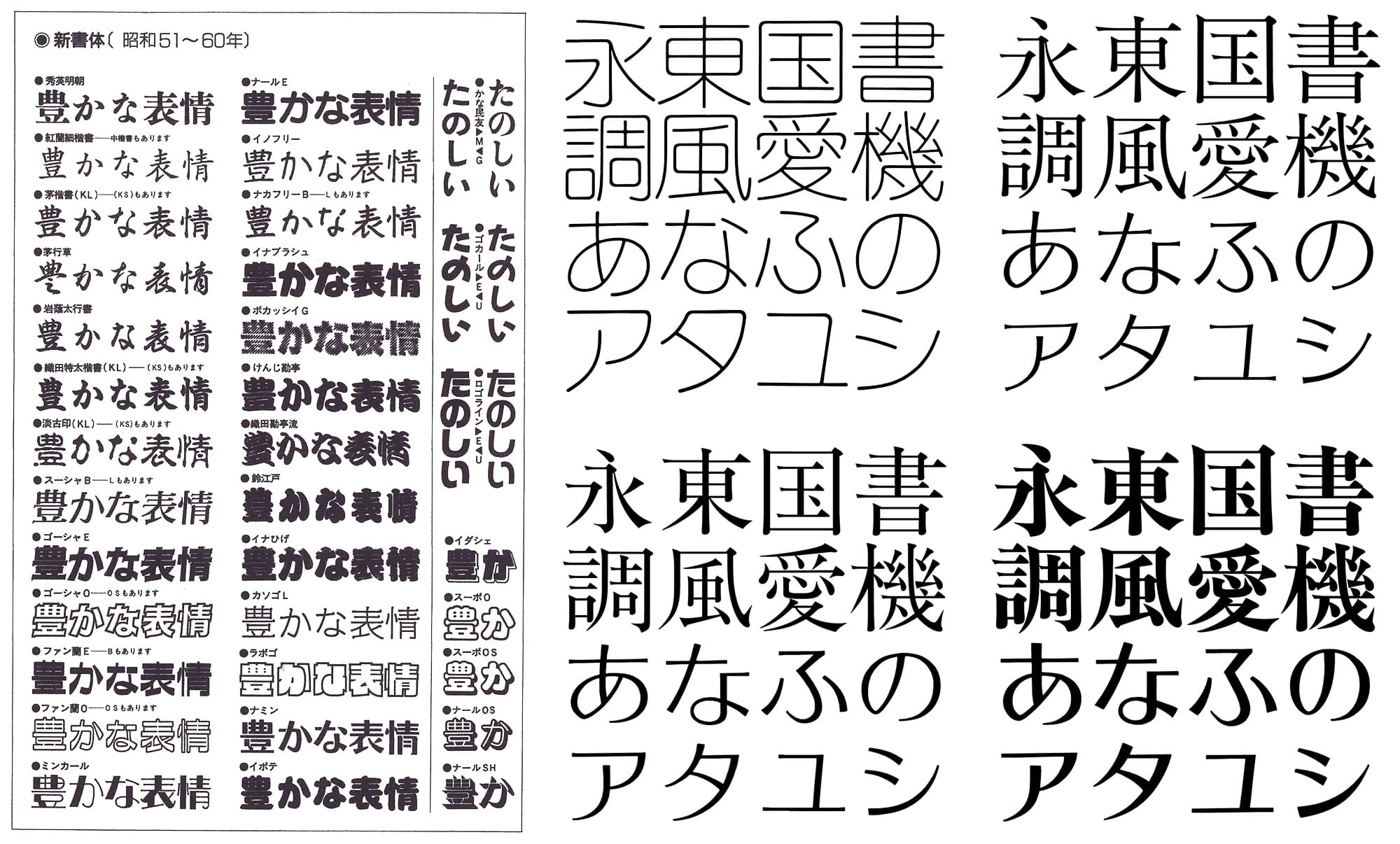

1969年(昭和44年)に発売された活字などの印刷書体のイメージを一新する鮮烈な書体・タイポス、1972年(昭和47年)第1回石井賞タイプフェイスコンテストで、第1位の中村征宏氏の作品で、写研で発売した新書体・ナールなど、写植が各種の文字書体の媒体に普及するにつれて、文字盤にする書体の多書体が進み、文字の監修の重要さが増したのである。

6. 文字デザインと書道と

「印刷文字で、文字をデザインするとは何ぞや!」である。

明朝体・ゴシック体とは文字の装飾された姿であり、漢字・仮名の形が文字である。文字は幾万字種とあり、その原点は歴史的書道と考えられるので、〈文字則ち習字〉と考えて書道を始める。

書道は、毛筆が描く多様な文字の姿に触れて、文字の書き方、文字の形によって篆書・隷書・楷書・行書・草書などの書体に分類され、硯・墨・筆・紙を使って文字を書くが多種多様の変化があり、文字の書体としての変化や字形の変化を習得することである。

毛筆を運筆させる書道では、フリーハンドで文字を描き、曲線など筆法の不自然さが少なくなるなど、文字デザインにおけるエレメントなどの線質の表現に影響があると考える。

〈教えることは習うこと〉を実感したのは書道塾を始めたことである。

会社内の書道クラブの教室で、手本を書き、作品展の作品を揮毫の為に文字内容の下調べをすることは、基礎から創作までを実感できるのである。

書道では古典書体の臨書によって書体の特徴の見分け方や、創作作品には多種多様の文字書体を体験するのである。書道の文字作品のフリーさと、タイプフェイスの原字用紙にデザインする違いはあるが、文字の書体であるという本質の差はない。

7. 思い出すもの

社員旅行

写真植字機研究所では、毎年秋には社員バス旅行が行われる。

入社した秋に初めて参加した社員旅行は、奥日光湯元方面であったが、石井茂吉先生も奥様同伴で親しみのある佇まいで参加されている。四苦八苦している宋朝体の原字の監修を先生の自宅にお持ちしても、「文字の味」の話から近況の話題であり、家族的な会社なのだと身近に感じたものである。

看板の制作

写研在職中には48㎜にデザインする写植文字のほかに、思いもしない大きさの文字制作を体験したことがある。

本社・工場の社屋外に掲げる社名の看板に社名のロゴを実物大の文字で制作した。一辺が幾メートルかは失念したが、社屋(5階)の屋上から見下ろしながら文字を評価し、1階の置かれた看板原字を修正し完成させた。

新しい屋上に新しい社名ロゴの看板が掲げられた際は、壮観であった。

私は、活字から写植へと文字出力の媒体が変わる中で、写植書体の多様化を担ってきた。

現代は、アナログ文字の写植からデジタルフォントが出力文字の主力になる。

活字─写植─デジタルに文字の出力媒体は変遷してきたが、明朝体はじめ文字書体は歴史的にも変わらない。写植機に対応した写植書体を開発してきたが、そのデザイン思想もデジタルフォントのデザインに伝承されたいものである。