1・子どもと文字の出会い

あなたは人生の中で、生まれてはじめて「文字」のかたちを意識して見た時のことを、覚えているだろうか。まだ字を読めるようになるずっと前、その存在にうっすら興味を持ち、しげしげと字を眺めるという経験を最初にしたのは、いつの事だろう。少なからぬ人にとって、それは2歳や3歳の頃の絵本の読み聞かせ、という経験を通してではなかっただろうか。

多くの場合、子どもたちは(つまり、あなたは)『きんぎょが にげた』(五味太郎)のように、指差しを伴う接触的な絵本を好む時期を経て、次第に『ぐりとぐら』(作:なかがわりえこ・絵:おおむらゆりこ)、『わたしのワンピース』(にしまきかやこ)など、物語展開を含む作品を楽しむようになる。読み聞かせのとき、絵本に書かれた文字は、もっぱら読み手の声に変換され、耳から受け取られる。そのうちに子どもは、語られる声の韻律が、絵本の中の文という記号の連なりと対応していることに気づき、絵だけでなく文字へも注意を向けていく。

午後の木漏れ日が差し込む暖かな部屋のカーペットに、ぺたんと車座になって。あるいは夜、ベッドで寝かしつけられる前のひととき、守り育てる人の温もりに包まれながら。私たちの「文字のかたち」への関心の起源は、(願わくば)そのような愛とともにあったのではないだろうか。

中:『ぐりとぐら』(作:なかがわりえこ・絵:おおむらゆりこ/福音館書店/1967年初版発行)

右:『わたしのワンピース』(にしまきかやこ/こぐま社/1969年初版発行)

2・写植の時代

ところで、上に挙げた3冊の絵本の「地の文」に使われている文字は、デジタルフォントではない。現在では失われつつある写真植字(写植)という技術を使って、印字されたものである。

写植とは、漢字を含めて8000文字以上が必要な日本語の文字を、鋳造活字を使用することなく写真的に印字し、印刷版下用の文字素材を作り出すという、日本で独特な進化を遂げた光学装置だ。現在では、パソコンによる DTP(デスクトップ・パブリッシング)に取って代わられたが、写植は、特に1970年代から1980年代の製版・印刷技術の進化と連動し、社会で隆盛を極めた。

かつて写植はチラシ、カタログ、広告などの商業印刷物から、漫画のフキダシ、高速道路の公共サインまで、プロフェッショナルな品質の文字が必要なあらゆる場面で活用され、そこから生まれた表現が、私たちの日常生活を彩った。

その写植機の製造販売で、かつて業界1位だった企業が、株式会社写研である。写研は、1960年代初頭からコンピューターを使った電算写植機の実用化を本格的に進めるなど、高い技術開発力を有し、写植産業の展開をリードした。日本語文書の組版ルールの確立に大きな影響を与えるなど、同社の活動が印刷文化の発展に寄与した面は数多い。

3・文字の写研

さらに写研は、保有する書体の美しさでも知られていた。写研の創業者である石井茂吉(1887-1963)自らが作字を指揮し、戦前から開発が進められた写植専用書体は、石井文字と総称されるが、それは時に女性的とも評される繊細で中庸な風合いを有し、今でも高く評価されている。さらに1970年代からは、汎用的なゴシック体や明朝体だけでなく、ユニークなデザインのディスプレイ書体も次々に登場し、写植で利用可能な書体の種類は、活版印刷のそれを大きく超えて、急速に増加していった。写研のシステムで利用可能だった書体は、同社が独自に発案したもののほかに、社外デザイナーに発注したもの、他社からライセンスを受けたものなどさまざまあったが、いずれの場合でも文字に対して強いこだわりを持つ写研が品質を管理したうえで提供され、グラフィカルな業務を行うユーザーを中心に、高い支持を得ていた。

筆者は、写植発明100周年の前年となる2023年に、単著『杉浦康平と写植の時代』を上梓し、その中で、写植文化の開始から終焉までを通史的に描いた。写植の時代を直接経験していない世代の筆者が、そのような力量を越える主題に挑んだ理由は、ひとえに、この印字テクノロジーが印刷文化の歴史に与えた影響の重要性と、にもかかわらずその存在が看過され、あまりに等閑に付されているのではないか、という問題意識からだった。

4・写植と絵本

さて、冒頭で述べたように、写植は絵本の文字を組む用途でもよく使われていた。写植、特に見出しやタイトルなどに使われることの多い手動写植の印字は、比較的字数が少ない文字列を、ビジュアルと一緒にパラパラと紙面に配するような用途に適し、写真製版によるカラー印刷とも相性が良い。絵本は、この条件に合致する。写研は、とりわけ首都圏で強いシェアを持つ企業だったが、福音館書店、こぐま社、フレーベル館といった児童書の出版社もまた、文京区をはじめとする東京エリアに数多くあり、先ほどの3冊の絵本も、『ぐりとぐら』(1963年)ではアンチック(中見出し)、『わたしのワンピース』(1969年)では石井中ゴシック(小がな)、『きんぎょが にげた』(月刊誌版の初出は1977年)ではナール Dと、すべて本文に写研の写植文字が採用されている。

日本の絵本史において、1960-70年代は「絵本ブーム」と呼称される時期だ。『ぐりとぐら』のように世代を超えて親しまれ、現在でも街の書店やギフトショップに必ず新品が平積みされているような名作の多くが、この時代に出現した。それは写植産業が絶頂期に向かっていく時代と、軌を一にしていた。日本の絵本が豊かな黄金時代を迎えた期間に、写研の文字が広く使われていたことは、ある意味では歴史の偶然だったかも知れない。だが結果的に、これらの名作がまとう美しくやさしい本としての佇まいは、写植文字のかたちにも負っている。これらの絵本の文字のかたちは、多くの人の無意識に刻まれ、本の内容や読書経験の記憶と分かつことのできない、決定的なグラフィック要素になっている。そのように書いても、決して言い過ぎではないだろう。

5・写研の文字のない時代

けれども写研の書体は、モリサワやリョービといった、他の写植企業の書体とは異なり、パソコン用フォントとしてはリリースされない時期が長く続いた。そのため1990年代の後半になると、次第に写研書体の使用手段はなくなっていき、その結果、現在ではオリジナルの写研書体を目にする機会は、非常に少なくなっていた。

絵本は、そこにおける貴重な例外のひとつだった。いくつかの技術的あるいは産業的な事情から、絵本は一般図書に比べて、改訂版や新装版の制作が比較的されにくい。もちろん新作の絵本はDTPで制作されるが、アナログ時代に出版された既刊に関しては、現在でも写植書体が使用された刊行当時の姿のまま増刷が続き、新刊書店に並び続ける場合があるのだ。

失われた写研の文字が、名作絵本という文化の中でひっそりと生き延び続けていたことは、とてもささやかなできごとに思える。しかし考えようによっては、極めて重大な意味を持っているかも知れない。冒頭で述べたように、これらの絵本は、デジタル時代になって以降を含め、この40年ないし60年間、すべての世代の子供たちに愛され続けてきた。そうであるならば、「私たちが生まれてはじめてかたちを意識した最初の文字」とは(少なくともその何割かは)実のところ写研の文字だった、という蓋然性は、それなりに高いのではないか。

6・写研フォントのリリース

そして、写植機発明100周年となる2024年、長らくパソコンで使用する手段のなかった写研書体が、ついにOpenTypeフォントとしてリリースされる。写研と長年ライバル関係にあったモリサワとの協業で、サブスクリプション・プラン「Morisawa Fonts」に組み込まれ、誰でも利用可能になる。これからは再び、写研の文字で新しいものが創造される、という契機に開かれていく。

かつて、写研の文字を毎日のように業務で使っていた人も、当時まだ生まれてさえいなかった人も、新しい環境でこれらの文字に触れ、懐かしく感じたり、思い描いていた以上のクラシックさに驚いたり、逆に新鮮に感じたり、様々な反応をしていくだろう。いずれにしても、私たちの幼少期の文字への目覚めの起源にある(かも知れない)文字に、また命が吹き込まれていく。

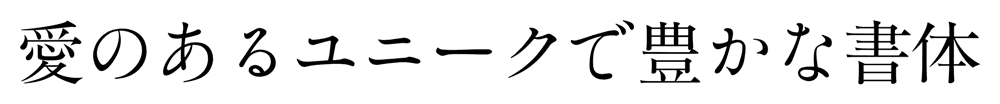

かつて写研の文字見本帳に、「愛のあるユニークで豊かな書体」という印象的な文字列が使われていたことは、よく知られている。より詳しく言うと、この文章が見本帳に使われるようになったのは1980年の『写真植字 №30』からで、それ以前は「洗練されたデザインと美しい写真植字の書体」という文字列だったようだ。それがこの有名なフレーズに変更された理由は、日本人の好む漢字調査でトップだった「愛」、使用頻度が多い「の」、カタカナを使うための「ユニーク」、そして石井茂吉が最初に作字した明朝体で特徴的な形状を持つ「で」の組み合わせ、という便宜的な理由から来たものでもあったが、同時に、押し付けがましさを感じさせない、やさしさのある文章で自社の書体をプレゼンテーションしたいという思いに基づくものでもあった(実際に文面を考案したのは当時の企画宣伝部)。それは、石井茂吉が文字に対して抱いていた哲学を継承し続けようとする写研の気質の、ひとつの反映でもあったのだろう。結果的に人口に膾炙する名コピーとなった「愛のあるユニークで豊かな書体」は、2021年に、写研の公式な企業理念としても採用された。

写研のユニークな佇まいの書体は、きっとこれからも、私たちの側にある。そして他のさまざまな文字たちと手を携え、ささやかに世の中を豊かにしていくだろう。これまでずっと、多くの人々が気づきもしない領域で、子どもたちと、子どもたちを守り育てる人との愛を、ひそやかに取り持ち続けてきたように。